如此本溪

展開遼寧省政區地圖,一塊東西兩端寬廣、中間部分狹長的區域列于省域東南,這便是本溪。有人把本溪的地形比作一只厚重堅實的啞鈴,有人將本溪喻為展翅飛舞的蝴蝶。在我看,說的都對,本溪就是這樣一個力與美和諧統一的地方。

本溪的“美”體現在它的五彩斑斕。本溪有著鋼鐵的“黑”,山水的“綠”,東北抗聯和楓葉的“紅”,再加上人參等特色林業產業的“金”和美味羊湯的“白”……而本溪的“力”也恰恰體現在這些五彩斑斕的產業資源中。可以說,本溪“色彩”的逐步豐富也見證了城市氣質的轉變,從鋼鐵本溪的硬朗到山水本溪的柔美。

俯瞰本溪。

2022年7月,我開始駐站本溪,至今不過三年。時間雖短,感情卻深。駐地前,除了如雷貫耳的“本溪水洞”印象頗深之外,本溪之于我,還只是一個地名,印象中應該是一個和老家鞍山類似的黑不溜秋的“工業鐵兄弟”。

誠然,工業,尤其是重工業是本溪的老牌產業和立市基礎。本溪有著深厚的工業基礎與歷史,工業發展史差不多等同于這座城市的歷史。本溪礦藏豐富,被譽為“地質博物館”,是中國著名的鋼鐵城市,以產優質焦煤、低磷鐵、特種鋼而著稱。從礦物的采選冶煉到鑄造加工,幾乎涵蓋了東北老工業基地傳統產業中的多半條產業鏈。因此,那曾經令人艷羨的“企業工裝”,那油亮亮熱乎乎的午餐鋁制飯盒,那梳著“大辮子”穿行市區的“摩電公交車”就是本溪人的工業文化記憶。

但本溪工業發展之路并非平坦,上世紀90年代中后期,由于處在計劃經濟向市場經濟轉軌的特殊時期,陳舊的生產經營模式,落后的生產工藝設備,缺乏市場競爭的經營意識和低端的產品結構等都成了本溪工業經濟發展的桎梏。因此,本溪拿出滾石上山、壯士斷腕的決心和勇氣,不斷推動存量升級、增量轉型,以數字化賦能工業產業向高端化、智能化、綠色化轉型升級。如今的本溪工業涅槃重生,“工業強市”步履鏗鏘。見證著時光的“工業遺產群”依舊矗立,但同時一個全新充滿綠色智能的工業產業集群已然崛起。如今的本溪鋼鐵工業早已褪去烏煙瘴氣的“黑色外衣”,披上了閃著奪目光芒的“烏金色皮氅”。

工業的蝶變,佐證了本溪發展底色的煥新。說起二十年前的本溪,人們首先想到的就是“鋼鐵”“高爐”。曾幾何時,市區的天空滿是灰黃,又有坊間說法稱其為“衛星上看不見的城市”。而今天說到本溪,大家首先想到的是旖旎靈秀的自然山水,是流丹溢彩的如火楓葉,是四時之景各異而又樂亦無窮的“都市休閑后花園”。從“看不見”到“看不夠”,生態本溪閃亮登場。

本鋼冷軋總廠成品庫。

在本溪,除了厚重的工業外,最叫得響的便是代表著“綠色”的生態資源。

沐浴著40°北緯線的雨露滋養,得益于關東山水的哺育滋潤,天地造化蘊養出本溪得天獨厚的自然生態底蘊。中溫帶亞濕潤氣候區內,季風和大陸性氣候造就這里四季分明的特征。太子河、渾江、草河三條水系使本溪的年平均地表徑流總量豐沛,不僅足以滋養本市,還成為“遼寧水塔”。守好生態的金飯碗,本溪堅持細做“八分山”、精耕“一分田”、用活“一分水”的發展思路。將生態作為“立市之本”,讓綠水青山真切成為了金山銀山。

在過去相當長的一段時間內,與厚重的工業相比,本溪的農業略顯位輕。“八山一水一分田”的山區地理性質決定了農業體量的上限。因此多少年來,本溪農業的功能一直是維持“溫飽”。但本溪的農業有著兩個重要的歷史節點。一個是1947年7月,“南陽崗子鐘聲”轟然響起,吹響了農民翻身、土地改革的號角,不僅震動了本溪,也震動了全東北。從此農民更加相信,只有改革才能生存。另一個是當下,近年來本溪在穩固種植業的同時,以政策服務為保障,以產業結構調整為手段,因地制宜大力發展特色產業,助力本溪的廣大農民在這片熱土上,以改革之筆飽蘸辛勤汗水之墨,繪就出“三農”振興發展的美麗畫卷。兼顧著產業發展與生態保護的本溪,展現出一派綠色發展的蓬勃生機。

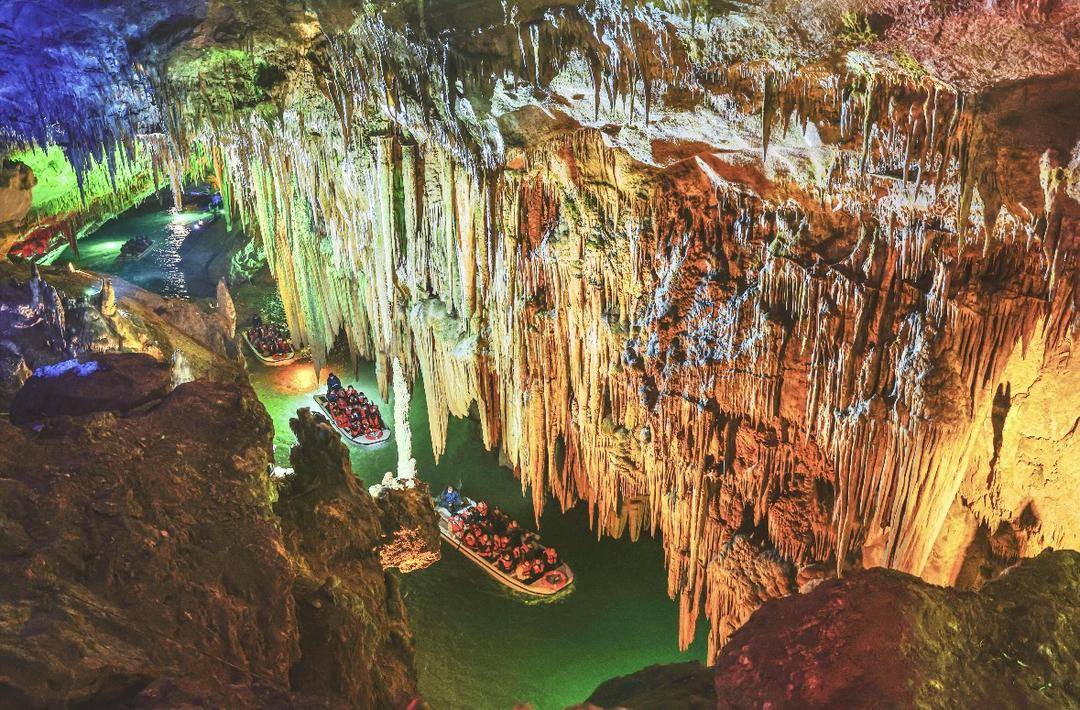

本溪水洞。

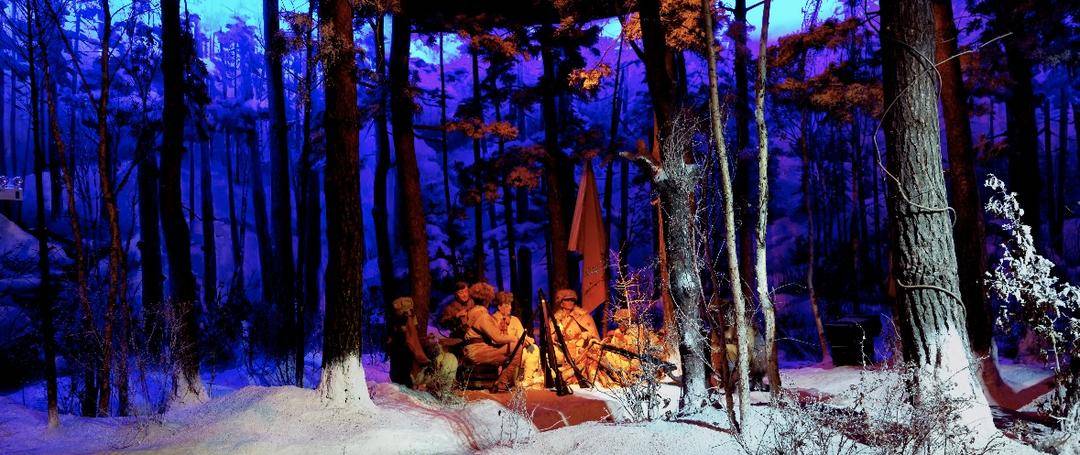

在生機盎然的本溪,東北抗聯文化與自然楓葉資源就是于那翠綠之中渲染出的兩抹嫣紅。1934年春天,楊靖宇將軍率部挺進本溪,與日軍展開了艱苦卓絕的斗爭,開辟了老禿頂子、和尚帽子抗日游擊根據地。留下了大量珍貴的紅色遺址遺跡。那忠誠于黨的堅定信念,勇赴國難的民族大義與血戰到底的英雄氣概不僅是中國共產黨人的精神譜系,也是本溪的光榮底色。

“莫道關外秋無色,霜楓一夜赤山城”。山城本溪境內森林茂密,森林覆蓋率達80%以上,尤以楓葉著稱,每到秋季,城鄉楓紅如火,引得八方游客趨之若鶩,本溪也因此獲譽“楓葉之都”。再加上“遼寧中部城市群的中心城市”和“沈陽經濟區副中心城市”的區位優勢,讓本溪成為了“哪兒都不遠”的地方,也讓本溪成為了遼寧人最早的“旅游記憶”之一。現如今,周末節假日里“開車搭伴去本溪”就成了省內人短途旅游的重點參考,帶著孩子去本溪研學旅行也成為學校和家長的“最優選擇”。由此,“都市休閑后花園”成為了本溪旅游產業發展的定位,產業蓬勃發展,硬件不斷新建,服務不斷優化,同時依托極為優異的自然生態條件,這里逐漸發展成為可以“先沐溫泉水,再品鮮羊湯,南芬峽谷橫渡,再眺五女山秀”的全域旅游城市。以山水洞泉林湖點綴顏值,再配上多元深厚的歷史文化底蘊,大美本溪,儀態萬千!

東北抗聯史實陳列館。

當然,本溪的“力”與“美”絕非僅限于此。首先體現在名字上。1906年,清朝廷“從盛京將軍趙爾巽之請”,在“遼陽州屬本溪湖附近一帶設縣建制”。當時的縣名“本溪”源于今市區北部大堡臥云山崖之下的“杯犀湖”。“杯犀湖”后因隨了口語白話改名為“本溪湖”,也是世界上最小的湖泊。因此,在本溪有一個很有趣的現象。外來戶和年輕人會稱呼這里為字正腔圓的“bēn溪”,而當地老輩人則因為膠遼官話語音的影響,在口語中將“本溪”說成“béi溪”。但如今的本溪人常說:“本是萬物之根,溪乃四海之源。本本分分做人,點點滴滴做事。”這是本溪名字的最新意義,也是本溪精神的最好詮釋。而“本”的硬朗厚重與“溪”的柔美靈動也恰恰展現著這座城市“力與美”的融合。

本溪的“力”與“美”還源于這里擁有著歷史厚重之力與人文文化之美。早在40萬年前,本溪地區就有古人類活動。本溪廟后山遺址的發現,證明了“北京人”在華北生活的同時,地處關外的遼東地區也有人類活動。爾后滄海桑田,當中原大地的中華文明呈現出強大生命力和影響力的時候,這里的先民們同樣用智慧和勇氣所創造出的青銅、鐵器、陶瓷都無不證明著,華夏文明“本溪”也在參與,并從未缺席。在朝代的更迭中,“本溪”一直作為“中土”的邊陲前沿,見證過戰火兵燹,見證過鐵血丹心,見證過民族融合,更是見證過近現代中華民族苦難輝煌的血與火。

除了歷史記憶與產業發展的力與美,本溪還有著民族團結之力與市情生活之美。自古以來,漢族、滿族、朝鮮族、回族等多民族兄弟在本溪這方熱土上繁衍生息,榮辱與共,創造過多元燦爛的文明,演繹過多彩神奇的故事,唱響過壯麗慷慨的史詩。多樣的民族也凝聚成本溪人“融合”的精神品格。無論是老東北的原住民,還是當年闖關東的“老客”后代,抑或是新中國各個歷史時期來定居的人,在本溪主打著一個融合。

這“融合”體現在本溪的城市建設,也體現在人們日常生活和處世風格中。本溪是典型的山城,雖然依山而建的城區受地理因素影響不容易“做大”,但依山抱水的本溪在“因地制宜”的路上展現出了別樣的風采。積極經營城市、打造城市、提升城市品位,融合山與城,興生態建設,于青山碧水間勾勒出靈氣飄逸的錦繡和諧之美。

同樣在本溪,與人相交時最直觀的就是那股子“融合氣兒”“實誠勁兒”“人情味兒”。別管你是來投資興業的,還是來采風旅游的,不懂的事情一定給你解釋清楚,不認識的路高低給你帶到地方,不會給羊湯調味的管保幫你調得湯味香醇,只要往餐桌上一坐,一瓶“龍山泉”下肚,你就是咱本溪人了。

這就是本溪,有厚重的歷史,有豐富的資源,有多元的文化,更有濃濃的人情味。這就是本溪,力而不驕,美而不爭,如同它奇妙的地形。需要拿出“力量”時,本溪是啞鈴,拎得起、壓得住。需要展現“魅力”時,本溪就是春風中御風而舞的蝴蝶,時刻展現出靈秀絢麗的時代之姿!

【作者簡介】

王鐵軍,遼寧日報本溪記者站站長,畢業于鞍山鋼鐵學院。在遼寧日報從事新聞工作26年,多篇作品獲評遼寧新聞獎。

遼寧日報記者王鐵軍(左)在本鋼板材股份有限公司了解汽車用冷軋鋼卷生產情況。

記者 : 王鐵軍

責編:楊東溟

審核:徐曉敬

1、北國網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。未經北國網的書面許可,任何其他個人或組織均不得以任何形式將北國網的各項資源轉載、復制、編輯或發布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發給其他方,不可把這些信息在其他的服務器或文檔中作鏡像復制或保存;不得修改或再使用北國網的任何資源。若有意轉載本站信息資料,必需取得北國網書面授權。否則將追究其法律責任。

2、已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:北國網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

3、凡本網注明“來源:XXX(非北國網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。